■目次(押すとジャンプします)

栄養管理の概念図

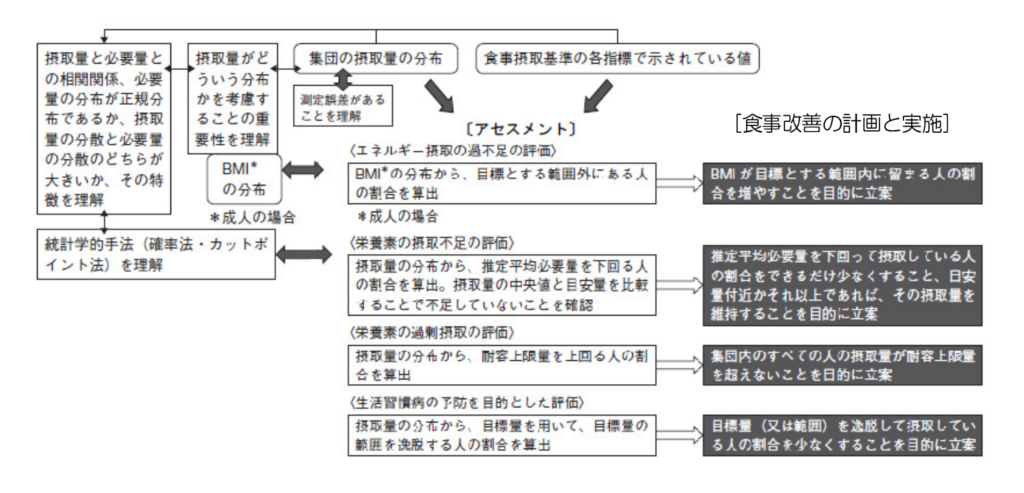

特定多数人に対する継続的な栄養管理として、健康の保持増進、生活習慣病の発症予防及び重症化予防のための食事改善に、食事摂取基準を活用する場合は、PDCA サイクルに基づく活用を基本とします。まず、食事摂取状況のアセスメントにより、エネルギー・栄養素の摂取量が適切かどうかを評価します。食事評価に基づき、栄養・食事計画を立案(Plan)、食事を提供(Do)します。そして、それらを検証(Check)、食事評価を行い、栄養・食事計画や実施の内容を改善します(Action)。

栄養管理業務のながれ

給食管理体制の整備について

給食運営及び栄養管理の方針を明らかにし、必要な栄養管理体制を整備、組織化を行う。

①給食運営の方針、目標を設定する

・施設としての給食運営の方針、目標を設定し、施設内の関係部門や受託者と共有することで業務が円滑に遂行できる。

②業務分担を明確にし、連携体制をつくる

・施設管理者のもとに栄養管理責任者および調理責任者を定め、栄養管理部門の責任体制と役割分担を明確にする。

・給食業務を委託する場合、施設と受託者の業務分担を明確にし、契約書等を整備する。

・施設内の関係部門や受託者と定期的に話し合いの場をもち、意思疎通を図る。給食関係会議は議事録を作成し、施設管理者及び業務従事者に伝達・回覧し保管する。

③評価体制の整備

・給食運営や栄養管理について、喫食率の把握や検食等により施設全体で評価し、改善に取り組める体制を整備する。

| ・組織図または組織表 ・給食関係会議議事録 ・委託契約書(委託の場合) |

プチコラム(国試で頻出)

給食には給食施設の種類により委託できる業務と委託できない業務があります

| 病院 |

|

| 学校 |

|

| 保育所 |

|

| 事業所 |

|

健康・栄養アセスメント・栄養計画

食事提供を行うために利用者を把握し、給与栄養目標量の設定、献立作成基準の作成を行う。

① 利用者の把握

・利用者の特性に応じた給与栄養量の目標を算出するために、利用者の健康状態、栄養状態、活動レベルなどの特性を把握する。

・昼食のみなど一部の食事を提供する場合は、給食以外の食事の摂取状況を可能な範囲で把握し、各栄養素の給与量の設定時に考慮する。

② 給与栄養量の目標設定

・利用者の性、年齢、栄養状態、身体状況、活動レベルなどの特性に応じて、エネルギー及び栄養素の量を設定。どのような根拠で目標量を設定したかを明確にしておく。

・給与栄養目標量は定期的にまた必要に応じて見直しをする。

③ 献立作成基準の作成

・給与栄養目標量が確保できるよう、献立作成基準を作成する。

・献立作成基準の例として食品構成表や食材料費の設定、3 食の配分などがある。

| ・性、年齢構成表(喫食者人員構成表) ・給与栄養目標量 ・荷重平均成分表 ・献立作成基準(食品構成表等) |

食事計画

設定した給与栄養目標量、献立作成基準に従い、献立を作成する。

① 利用者の特性を配慮し、変化に富んだ献立の作成

・利用者の摂食機能、嗜好に配慮し幅広い種類の食材を使用する。

・季節感や地域性を取り入れる。

・設備や作業手順、食材等にかかる経費を考慮する。

② 予定給与栄養量の算出と確認

・作成した予定献立の予定給与栄養量を算出し、給与栄養目標量に見合っているか確認する。

・予定献立は実施前に施設管理者の決裁を得る。

③ 利用者への事前提示と栄養情報の提供

・献立内容や栄養情報の提供を行うことで、利用者が自ら健康管理を行えるよう配慮する。

・栄養成分を表示する場合は、エネルギー、たんぱく質、脂質、食塩が望ましい。

| ・性、年齢構成表(喫食者人員構成表) ・給与栄養目標量 ・荷重平均成分表 ・献立作成基準(食品構成表等) |

実施

食事計画に基づき実施する。

① 予定献立どおりの調理、品質管理

・あらかじめ利用者数を把握し、予定献立の 1 人あたりの使用食品量に予定食数を乗じて総使用量を算出。使用予定の食材の廃棄率を考慮し、発注する。

・作業工程表と作業指示書(予定献立表)に従って衛生的に調理する。

・品質管理、衛生管理は必要な確認と記録を行い、書類を整備する。

・一定の品質の食事を提供するために量・温度・時間など数値化して基準設定し、管理する。

・食事の提供前に検食を実施し、利用者にとって量・質・経済面・嗜好面・衛生面から適当であるかを評価し、結果を記録する。

② 食事の提供

・適時、適温での提供とする。

・選択食(カフェテリア方式)実施の場合は、モデル献立例を提示するなど利用者が適切な組み合わせの食事選択ができるよう配慮する。

③ 実施献立表

・予定献立から食材や使用量に変更が生じたときは、変更内容を正確に記録し、実施献立とする。

・変更内容に応じて、推定栄養摂取量(実給与栄養量)の算出を行い、栄養管理に反映させる。

| ・発注書 ・納品書 ・作業工程表 ・衛生点検記録 ・実施献立表 ・食数管理表 ・検食簿 |

評価・改善

給食運営や栄養管理について施設全体で評価し、改善に取り組む。

① 喫食量、残食量の把握

・給食がどの程度摂取されたか等を把握する。

・施設の特性に応じて利用者一人一人の摂取量の把握、集団全体の残食量として料理別の把握など、適切に実施する。

② 推定栄養摂取量の算出・評価

・把握した喫食量から推定栄養摂取量(実給与栄養量)を算出し、設定した給与栄養目標量どおりに食事提供がされたか評価する。

③ 栄養計画、食事計画の見直し

・推定栄養摂取量の評価にあわせて、残食量、嗜好調査、満足度調査(喫食者による食事評価)により、給食運営や栄養管理についての課題を明確にし、改善方法を検討し対策を講じる

| ・給与栄養量表(栄養月報) ・給与食品検討表 ・嗜好調査結果 ・喫食量調査表 ・残食量調査表 |

食事摂取状況のアセスメント、食事改善の計画と実施

利用者の把握

| 基本的な項目 | 性別・年齢・身体活動レベル・BMI(身長・体重) |

| 施設の特性により把握 するもの | 健康状態・疾病状況 摂食機能(障害者児、高齢者、乳幼児などが対象の施設) 発育状況(利用者が成長期に該当する場合) 嗜好 給食以外の食事の摂取状況 |

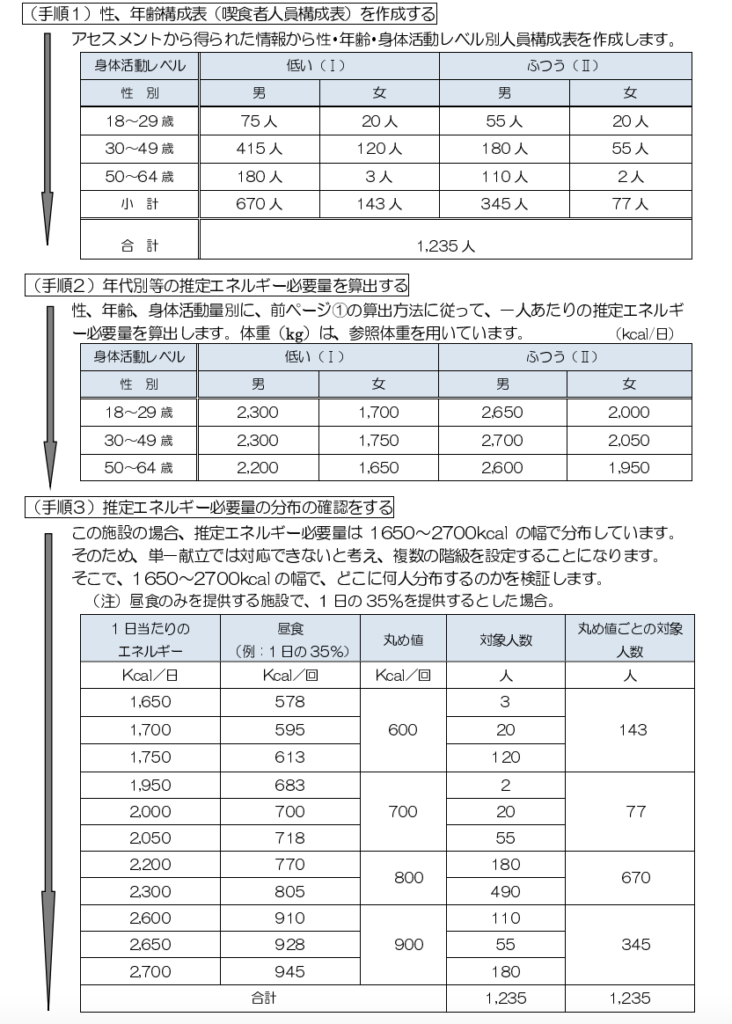

給与栄養量の目標設定

給与栄養量の目標設定

目標量の設定は、施設や利用者の特性に応じて各種の方法があり、各々素晴らしい成書があるためそれを参照されたい。ここでは大まかな流れを紹介する

①エネルギー給与目標量の算出(個人)

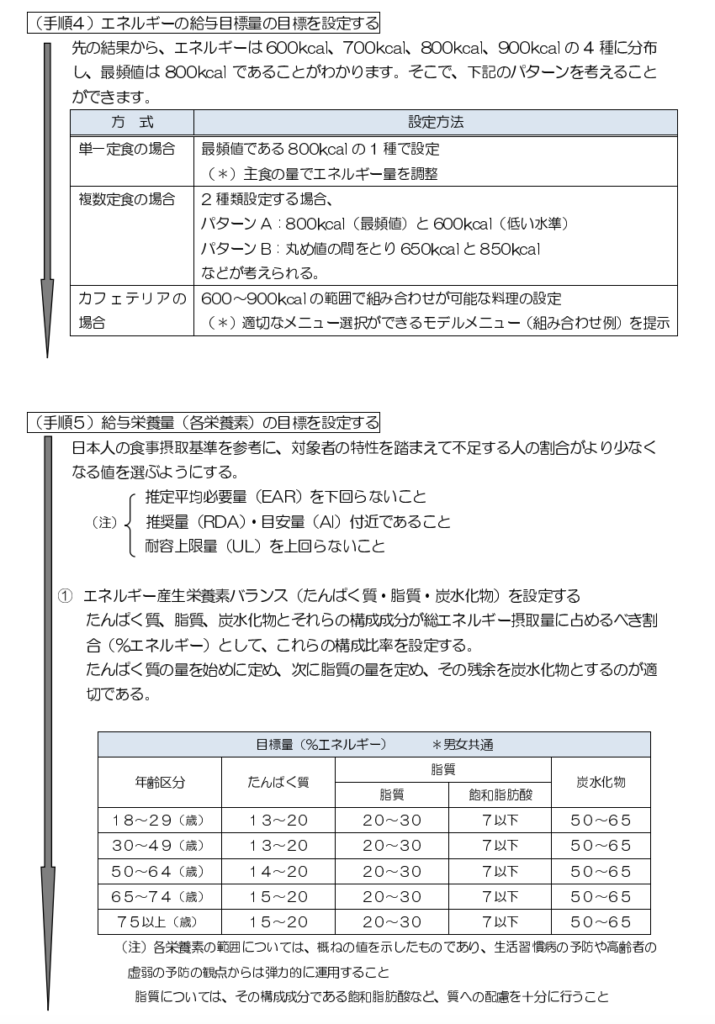

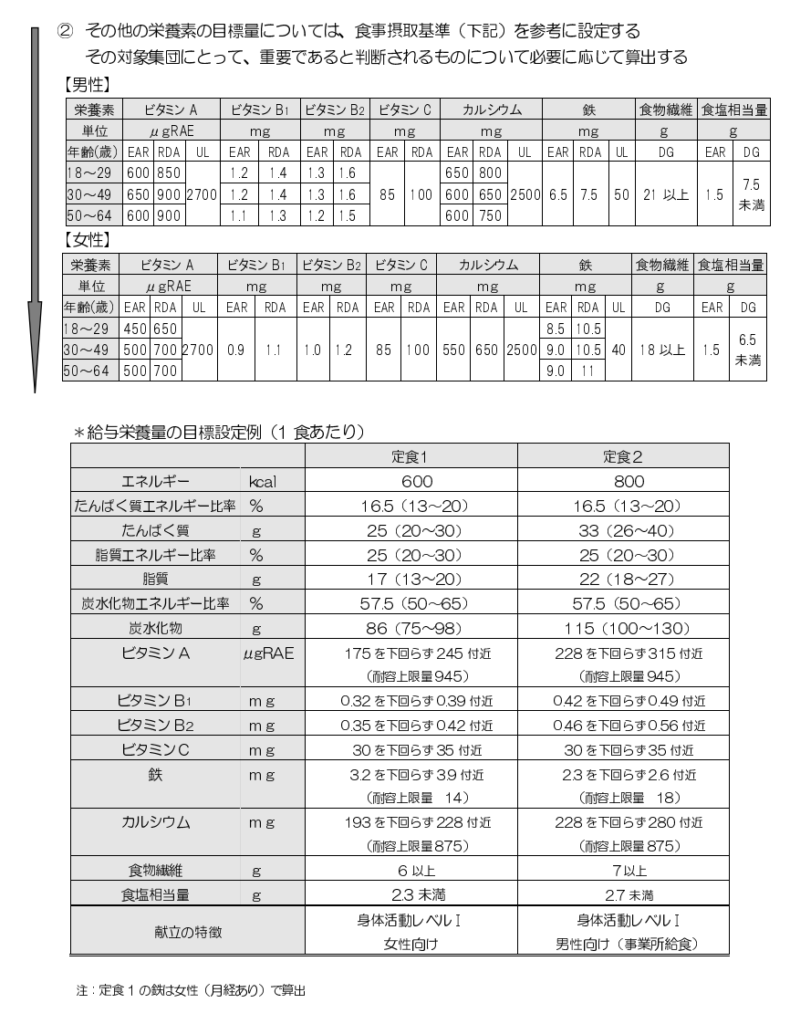

給与栄養量の目標設定例

献立作成基準の作成

利用者の給与栄養量が確保された食事供給ができるように、「献立作成基準」を作成し、献立作成

をする際に必要な事項を整理する。

| ※食品構成表の作成手順 1)穀類 給与エネルギー目標量及び炭水化物エネルギー比率から穀類の使用量を決める。この際、主食の種類(米、パン等)の内訳も考慮する。 2)魚介類・肉類・卵類 総たんぱく質から動物性食品の使用量を決め、魚介類・肉類・卵類の内訳を利用者の状況(アセスメント結果や嗜好)に配慮して決める。 3)豆類・大豆製品 総たんぱく質から2)動物性たんぱく質を差し引いた残りが植物性たんぱく質となるが、そのうちの1)穀類から摂取するたんぱく質を差し引いた残りの半分以上を豆類で補えるように、豆類・大豆製品の使用量を決める。この際、カルシウムの補給源としての役割も考慮する。 4)野菜の使用量 1 日 350g(18 歳以上の場合)を概ねの目標とし、利用者の特徴に応じて決める。そのうち、1/3程度を緑黄色野菜とする。 5)油脂類 脂質エネルギー比率が適正な範囲に収まるよう、2)魚介類・肉類・卵類や牛乳・乳製品の使用量も考慮して決める。 6)上記以外の食品 総エネルギー量及び使用実績から使用量を決める。エネルギー源となるいも類、砂糖類、果実類、牛乳・乳製品の使用量は、偏りのないように注意する。牛乳・乳製品はカルシウム補給源としての役割も考慮する。食塩摂取量に関連の深い調味料類、加工食品類については、目標の範囲内に収まるよう、過去の使用実績と併せて決める。 |

必要帳票類

| 帳票名 | 内容 | 備考(主な項目等) |

| 給与栄養目標量 約束食事箋 | 喫食者の人員構成等に応じて給与栄養目標量を 算出する。対象の区分があることが望ましい。 算出の根拠を明確にしておくこと、必要に応じて 見直すこと。 *病院や老人福祉施設等では、疾病別や摂食嚥下 状態別などに設定しておく | エネルギー、たんぱく質、脂質、 ビタミンA,B1,B2,C、カ ルシウム、鉄、食物繊維、ナトリ ウム(食塩相当量)、その他、対象 集団にとって重要であると判断さ れるもの |

| 献立作成基準 (食品構成表) | 給与栄養目標量に見合った食品群別の目標摂取 量を設定する。 | 使用する食品に偏りが生じないよ うに作成する |

| 荷重平均成分表 | 施設で使用する食品の実績に応じて算出してい ることが望ましい。 | |

| 食数管理表 | 食事提供数の実績として、毎食ごとに、食種別、 形態別、加算・非加算別等を把握し記録する。 | 施設として種別等の変化を評価す る |

| 予定献立表 | 献立表は計画書であり、作業指示書でもある。献 立作成基準(食品構成表)に基づき作成し、管理 者の承認(決裁)を得ておくこと。 | 給与栄養目標量に見合っているこ とを確認する |

| 実施献立表 | 実施において、食材量等の変更があった場合はこ れを訂正して保存すること。 *実施献立表は記録整理し保存しておかなけれ ばならない。(保医発第 030610 号H18 年 3 月 6 日) | 実施年月日、食種別、朝、昼、夕 の献立名、食品名、数量等 *提供されたすべての食種の献立 表を保存する |

| 給与栄養量表 (栄養月報) 給与食品検討表 | 月毎に給与栄養量を算出し、目標量の達成状況を 評価する。*対象別に算出、評価されることが望 ましい。 | 食品群別使用量 栄養量(給与栄養目標量と同様) |

| 食料品消費日計表 発注書・納品書 | 毎日の食材料の購入量及び金額を明確にし、1日 の食材料の出納を確認できるようにした記録で ある。なお、発注書、納品書を代用しても可。 | 発注年月日、納品年月日、業者名、 食品名、数量等 対象区分を明確にする |

| 在庫食品受け払い簿 | 即日に消費されない食材料については、金額出納 を明確にするため、在庫食品受け払い簿により管理する。 | 在庫食品の各日、各月の出庫量、 入庫量、差し引き残量等 |

| 栄養管理委員会(給食 関係会議)議事録 | 施設における栄養管理の充実のため、管理者およ び関係部門の参加を得た会議の議事録を保存す る | 実施年月日、時間、場所、参加者、 議題、討議内容、決定事項等 施設長決裁 |

| 喫食(残食)調査 | 喫食(残食)量の把握 *個人の喫食状況の把握が望ましい | 毎食ごと、料理ごと |

| 検食簿 | 食事の評価として、量や質、経済面、嗜好面、衛 生面(異物混入、食中毒予防を含む)から適当で あるかどうかをみる。 | 実施年月日、朝、昼、夕食別、検 食時間、所見、検食者名、施設長 の決裁 |

| 嗜好調査 (喫食者による食事の 評価) | 献立及び調理の参考とするため、調査結果は栄養 管理委員会等で検討し、献立に反映させる | |

| 食品衛生関係書類 | 関係法規の基準及び大量調理施設衛生管理マニ ュアルによる点検、記録を実施する。 | |

| 検便結果 | 労働安全衛生及び食品衛生管理の観点から重要 である。 | 赤痢、サルモネラ、腸管出血性大 腸菌、ノロウイルス(10 月~3 月) 等 |

| 給食日誌 | 日々の業務日誌として記録する。 | 食数、職員出勤状況、その他特記 事項 等 |

| 従事者名簿 勤務表 | 資格や履歴を確認する 作業の業務分担等を確認する |

病院での必要帳票類

・食事箋

(患者氏名、性、年齢、身長、体重、病名、食種(食事基準)、開始(変更・終了)月日、加算の有無、

医師名、医師が発行)

・栄養指導の記録

(医師の指示、患者氏名、性、年齢、身長、体重、病名、食種(食事基準)、指導年月日・時間、医師名、

指導内容)

・栄養管理計画(*)入院診療計画書により特別な栄養管理の必要な患者について作成

(栄養補給量、補給方法、特別食の有無、栄養食事相談、栄養管理上の課題、栄養状態の評価の間隔等)

介護保険施設(栄養ケアマネジメント実施施設)での帳票類

・栄養スクリーニング

・栄養アセスメント

・栄養管理計画の作成

・栄養提供経過記録

・栄養ケアモニタリング

・栄養状態の定期的な評価と計画の見直し