管理栄養士

管理栄養士 平成30年度にNST専門療法士認定試験を受験しましたが、大体こんな問題が出題されたということとご紹介します。ご参考にして下さい。

・上部消化管の解剖(どこまでが上部消化管か)

・His角とは

・食道の物理的狭窄部について正誤

・嚥下反射の特徴

・消化管ホルモンについて(ガストリン セクレチン モチリン コレシストキニン)

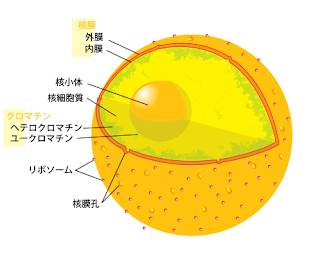

・たんぱく質代謝(アミノ酸プール 糖新生)

・アミノ酸(体内のアミノ酸はL型かD型か)

・酪酸が大腸上皮の栄養となるか?

・気体の混合基質の呼吸商はいくつか

・VitB1不足の症状(脚気心についての理解)

・微量元素の半減期について(Zn I Cr Mn Co Mo Fe Cu Se)

・体組成評価について特徴(超音波、生体内インピーダンス、CTなど)

・生化学指標(たんぱく質の半減期→ALB,Tf,TTR,che,RBP)

・在宅静脈栄養法について(特徴など)

・アミノ酸輸液製剤の特徴(何のアミノ酸が入っているか、あるいは入っていないか)

・PEGの合併症

・PEG(DIRECT法 PULL法など)

・周術期の感染予防の栄養素(オルニチン)

・重症急性膵炎の栄養管理管理(早期経腸栄養の有用性)

・肝性脳症を改善する栄養素(亜鉛に着目して)

・リフィーディング症候群における特徴的な症状(生化学検査の観点から)

・周術期の栄養管理について(早期経腸栄養について)

・重症患者での早期経腸栄養の開始条件および禁忌条件(経腸栄養の禁忌 血行動態の安定(収縮期血圧 ドパミン投与量 尿量)胃内容の吸引量)

・ICUの栄養管理(入室24時間以内についての経腸栄養について)

・低栄養患者における術前栄養管理の推奨(1~2週間)

・仮性球麻痺と誤嚥性肺炎について

・パーキンソンの体重減少の原因

・ALS患者における胃ろう造設のタイミング

・脳血管障害の急性期の栄養管理(血糖と摂食障害について)

・脳血管障害における摂食障害についての対応(発症初期からの嚥下評価)

・新生児の体液区分

・初乳中の成分(免疫成分に着目)

・サルコペニアのスクリーニング(筋線維について 一次性と二次性の違いなど)

・ドレナージの排液量や下痢や嘔吐時の補正輸液について

・その他(栄養に関する基礎的な内容)

受験した印象

①腸管使用の重要性を訴えたいという出題者の意図が強い印象有り(経腸栄養の有用性や施行時の留意点に対する出題が多い)

②重症患者の栄養管理や、摂食嚥下と栄養に関する出題も多数有り。

③輸液に関しては、基礎的な内容(組成の特徴:電解質 浸透圧 必須微量元素)とそれを踏まえた適正投与について(排液時、下痢時、嘔吐時の適正輸液投与について)出題されていた。

④正答がいくつかあるのではないかという悪問(解釈するには情報量が足りない)も数問有り。

80問出題(合格ラインは60%程度とのこと)