初期輸液の評価をするときは、重症度の判定が必要となります。ショック状態やバイタルが不安定であれば、等張液を急速に投与するつことが必要になるときもありますが、バイタルが安定している場合は、等張液や1号液などで血管確保しながら身体所見や検査結果などを待つこともあります。管理栄養士が輸液管理に関わる場合は体液量や心機能、腎機能などをみながら、必要に応じ、適切なタイミングで適切な栄養投与を医師に提案していく必要性があります。この記事では、体液量や心機能、腎機能などをどのようにモニタリングし、評価していくかを紹介します。

■目次(押すとジャンプします)

体液量のモニタリング

体液量欠乏の身体や検査所見

| 体液量欠乏の指標 | |

| 症状や病歴 | 経口摂取不良、嘔吐・下痢、易疲労感・脱力、めまい・ふらつき、意識障害などの中枢神経症状 |

| バイタルサイン | 頻脈、血圧低下、起立性低血圧(⊿HR>30bpm上昇、⊿SBP>20mmHg低下)、体重の低下、尿量の低下 |

| 身体所見 | 皮膚ツルゴールの低下、腋窩や口腔粘膜や舌の乾燥、眼球陥没、毛細血管再充満時間の延長(>4秒) |

| 循環モニタリング | 中心静脈圧>5cmH2O、エコーによる下大静脈経の呼吸性変動や虚脱、動脈圧のモニターのベースから5mmHg以上の低下 |

| 検査所見 | 相対的なHtやALB、BUNの上昇、BUN/Cr比>20、尿浸透圧>500mOsm/L、尿比重>1.02、FENA<0.1%、FEUN<35%、尿Cl<20meq/L |

| 感度(%) | 特異度(%) | 陽性尤度比 | 陰性尤度比 | |

| 立位による脈拍上昇>30bpm | 43 | 75 | 1.7 | 0.8 |

| 立位による血圧低下<20mmHg | 29 | 81 | 1.5 | 0.9 |

| 腋窩乾燥 | 50 | 82 | 2.8 | 0.6 |

| 口腔内粘膜乾燥 | 85 | 58 | 2.0 | 0.3 |

| 舌乾燥 | 59 | 73 | 2.1 | 0.6 |

| 眼球陥没 | 62 | 82 | 3.4 | 0.5 |

| 意識混濁 | 57 | 73 | 2.1 | 0.6 |

| 上下肢の脱力 | 43 | 82 | 2.3 | 0.7 |

| 言語不明瞭 | 56 | 82 | 3.1 | 0.5 |

| 毛細血管再充満時間の延長 | 34 | 95 | 6.9 | 0.7 |

体液量過剰の身体や検査初見

心不全や胸水・腹水や浮腫などは体液量過剰の身体所見となります。

管理栄養士として覚えておきたい心不全の所見

中心静脈の上昇を意味する頸静脈の怒張やⅢ音などの異常心音、採血検査のBNP上昇、胸部X線や超音波検査などが重要です。

頚静脈の怒張

ベッドに仰臥位で患者を寝かせた場合、外頸静脈は胸鎖乳突筋との交点であるangle of jawまで膨らんで見えますが、それを超えて頚静脈が怒張していれば、循環血漿量の増加が疑われます。

胸骨柄と胸骨体の境界である胸骨角から頸静脈の怒張までの垂直距離に5cmを足したものが中心静脈圧の推定値となる。体液過剰は8cm以上、体液量欠乏は5cm以下とされている。

頚静脈圧(jugular vein pressure:JVP)

内頸静脈拍動の頂点の高さを測定することで、右心房圧が推定可能。右心房から内径静脈の拍動の頂点までの垂直距離は、直接体表から測定することは困難である。そのため、患者の上半身を30-45°程度ギャッジアップさせ、胸骨角から内頸静脈の拍動の頂点までの垂直距離をまず測定する。その後、胸骨角から右心房までの垂直距離である5cmを加算し、頸静脈圧とする。

JVP>10cmH2O:頸静脈上昇

JVP=5~10cmH2O:頚静脈圧正常範囲内

体重の推移

体重の3%前後の減少があると、交感神経系およびRA(レニンーアンギオテンシン系)などが働き末梢血管の収縮や脈拍が増加し、心拍出量を維持しようとします。体重の6%前後の減少では起立性低血圧の症状(高度の立ちくらみや脈拍30bpm以上の増加や収縮期血圧20mmHg以上の低下)を認めるようになります。

体重10%以上の減少では、仰臥位でも低血圧をきたし、脳血流の維持も困難となる。

尿量の減少

尿量の減少は鋭敏な体液量減少の指標であり、1日500ml以下は腎臓が十分な溶質除去をできなくなるレベルの血尿である。

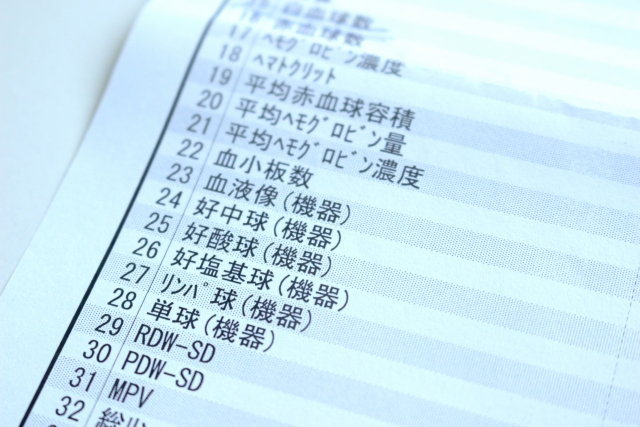

検査所見

BUN/Cr比の上昇(20以上)、Htやアルブミン、血漿浸透圧や尿比重、尿浸透圧の上昇が重要

体液減少時

RA系更新し、尿中Naの再吸収が増加するため、Naの尿中排泄率であるFENaが1%未満に低下する。同様にADHによる水の再吸収も起こるが、UNの再吸収も亢進させるため、FEUNも35%未満に低下する。FEUNは利尿薬使用時にはFENaの代用として用いられることが多い。

代謝性アルカローシスでの尿中Cl値の意義

細胞外液の欠乏はNaやCl、水の再吸収を亢進するが、代謝性アルカローシスがあると糸球体から濾過された重炭酸イオンが再吸収の閾値を超えることが有り、尿細管腔に重炭酸イオンが残存し、重炭酸イオンと同量の陽イオンNa+やK+とともに尿中に排泄される。したがって、このような場合は、細胞外液の欠乏があるにも関わらず尿Na排泄は増加するが、Clの再吸収は影響を受けないため、特に代謝性アルカローシスでも細胞外液欠乏の判定には、Cl<20meq/Lという指標が有用となります。※ただし代謝性アシドーシスでは尿中アンモニウムイオンが増加し、付随する陰イオンとしてCl-が排泄されるため、指標とならなくなる。

尿中Na+K+濃度

尿中Na+K+濃度が半等張(75mEq/L)以上であれば、ADHが亢進している可能性が高い。このような場合は低張液の輸液は避け、少量の等張液で維持輸液を行うことも必要かもしれない。

まとめ

管理栄養士は、確定診断をするわけではありませんので、輸液管理・栄養管理が上手く言っているか、問題がないかを中心にみていくことが重要です。特に体液評価では、ゴールドスタンダードというものが明確に存在しないため、複数の指標から評価していくことが大切です。

管理栄養士が評価しやすい項目として以下を重点的に観察していきましょう

- 体重推移

- 身体所見(皮膚乾燥、頸静脈圧など)

- バイタルサイン(血圧、脈拍数、SpO2、尿量)

- 胸部X線(心胸郭比・胸水有無など)

- 超音波検査(胸水、腹水、下大静脈径など)

- 採血・検尿データ(BNP、Ht、尿酸、ALB、FENaおよびFEun)